點擊關注不迷路 ↑ ↑

普及科學知識,傳播科學精神

...

...貓咪有著複雜多樣的顏色和花紋,有些仍然保留著與野生貓科動物相似的花紋,比如魚骨狀的虎斑,還有一些在與人類相伴的過程中,經過選育出現了新的花色組合。

...

...美國哈森阿爾法生物技術研究院(HudsonAlpha Institute for Biotechnology)的遺傳學家Greg Barsh教授是研究動物顏色和花紋多樣性的專家。最近,他的研究團隊在學術期刊Nature Communications上發表了一篇論文,利用組織形態學分析和先進的單細胞基因表達分析,揭示了貓咪身上的花紋是怎麼來的。

...

...和我們的膚色與頭髮顏色一樣,貓咪的毛髮顏色與黑色素有關。黑色素細胞在發育過程中均勻分布,但單個毛囊內的旁分泌信號分子控制著黑色素顆粒的產量和類型,因此產生了或深或淺、特徵不同的毛髮。

貓有兩種類型的黑色素,一種呈現較深的黑褐色,為真黑素(eumelanin),一種呈現較淺的紅棕色,為棕黑素(pheomelanin)。比如虎斑貓的典型毛色是淺色背景上有規律間隔的深色斑紋,Barsh教授先前的研究就發現,在深色斑紋部位,毛囊底部表達的內皮素3基因會控制真黑素的產生多於棕黑素,因此這些部位的毛髮顏色更深。

隨著毛髮不斷生長-脫落-生長的循環周期和細胞的分裂,每個毛囊的花色特徵保持不變,因此出生時毛髮形成的斑點或條紋,出生後隨著生長按比例擴大。

如果把每個毛囊想像成一部有特定程序的印表機,保證了列印出來的毛髮有固定的花色,那麼毛囊的列印程序又是什麼時候、怎麼建立的呢?這項新研究回答了這個問題。

...

...科研人員從家貓的胚胎發育階段開始研究,獲取了不同發育階段的皮膚樣本,並分析了組織切片中不同類型細胞表達的基因和蛋白。

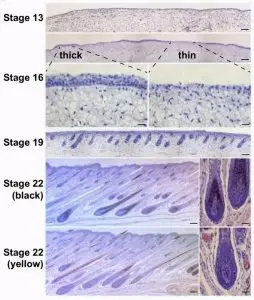

科學家們的一個重要發現是,在發育早期(胚胎發育第16階段),在黑色素進入表皮、毛囊還沒有成形之前,胚胎的表皮厚度首先會出現變化,一部分區域會增厚。隨後,到了胚胎發育後期(第22階段),出現了發育良好的毛囊,可根據產生的黑色素類型進行分類:深色區域主要產生真黑素,淺色區域主要產生棕黑素。

...

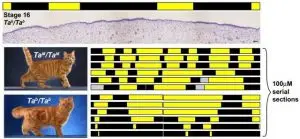

...早期的表皮厚度變化對斑紋的形成有什麼影響呢?研究人員比較了兩種典型斑紋的形成過程,即大理石紋(Blotched pattern)和鯖魚紋(Mackerel pattern),前者像大理石一樣有大塊深色區域,後者以狹窄的深條紋為典型特徵。

這兩種花色由同一個基因(Taqpep基因)的不同基因型決定。在發育過程中,來自鯖魚紋基因型(TaM/TaM)的胚胎,表皮增厚區域呈現出垂直方向的條紋狀,並被較寬的薄表皮區域間隔;相比之下,來自大理石紋基因型(Tab/Tab)的胚胎,胚胎脅腹側的表皮增厚區域更寬。這些特徵與以後的毛髮斑紋顯示出一致性。

...

...▲鯖魚紋和大理石紋的貓咪,胚胎發育早期的表皮厚度出現條紋狀變化,且條紋的粗細間隔與日後的毛色深淺(以黑色和黃色分別代表深淺)模式相一致(圖片來源:參考資料[1])

另一個重要發現是,一個叫作Dickkopf 4的基因在毛色發育過程中起著核心作用。這個基因編碼了一種分泌型蛋白Dkk4,抑制信號分子Wnt蛋白。Dkk4在胚胎表皮的表達是動態的,在胚胎發育第16階段,也就是表皮增厚的階段特別活躍,標記了哪些區域將產生毛囊,並且這些毛囊往後會生產黑色素。

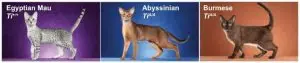

有些貓沒有明顯的深色條紋而是呈現出細小的斑點,也稱為麻紋(Ticked pattern)虎斑。還有一類沒有條紋的貓咪,花色為規律間隔的大斑點,比如埃及貓(Egyptian Mau)。

過去認為,條紋的消失與所謂的麻紋基因(Ticked)有關,攜帶一份麻紋基因時,貓咪腿和尾巴以外的部位條紋消失;擁有一對麻紋基因,條紋完全消失。麻紋基因常被用於繁育單色的貓,例如阿比西尼亞貓(Abyssinian)、緬甸貓(Burmese)等

...

...而這項研究通過全基因組測序數據發現,在麻紋虎斑的貓咪體內,編碼Dkk4的基因發生突變,導致發育過程中分泌的Dkk4蛋白顯著減少。典型的熱帶草原貓(Savannah cat)身上是規律的大斑點,但也有少數呈現為細密小斑點(麻紋)。在麻紋熱帶草原貓體內,Dickkopf 4同樣發生了特有的突變,與黑斑變小和數量增加有關。

研究人員綜合各項分析認為,Dickkopf 4可能就是麻紋基因,通過在皮膚角質形成細胞中表達Dkk4蛋白影響花紋的建立,導致最終形成的花紋變得細密。

雖然這項研究主要關注小貓咪的花紋是怎麼來的,但研究作者認為,這些結果也提供了線索,幫助我們理解虎、豹等不那麼容易獲得研究材料的野生貓科動物是怎麼長出它們獨有的花紋的。

...

...參考資料:

[1] Christopher B. Kaelin et al., (2021) Developmental genetics of color pattern establishment in cats. DOI: 10.1038/s41467-021-25348-2

註:本文旨在介紹醫藥健康研究進展,不是治療方案推薦。如需獲得治療方案指導,請前往正規醫院就診。

版權說明:本文來自藥明康德內容團隊,歡迎個人轉發至朋友圈,謝絕媒體或機構未經授權以任何形式轉載至其他平台。